L’art de transporter des mondes juxtaposés

Pour être né dans une ville grouillante, bruyante et qui transporte ses habitants dans la paume de sa main, je suis un fou de Port-au-Prince. Des ces moyens de transport qui t’étouffent et desquels tu ne saurais te passer. Il y a toujours une sorte de complicité aveugle entre les passagers qui voyagent dans les camionnettes, les tap-tap. Ici on dit tap-tap, comme d’autres disent tramway, Airbus, métro ou TGV. Et cela ne nous réduit jamais.

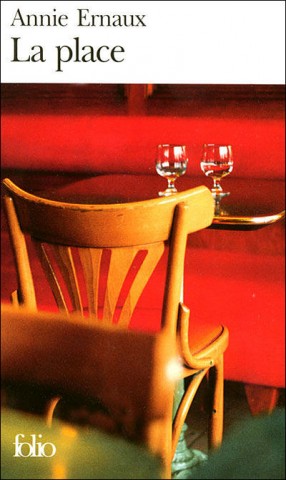

On a appris à vivre avec l’essentiel. Ici, la vitesse se mesure par les roues fatiguées d’une camionnette de toutes les couleurs sur le macadam, par le bruit d’un moteur calé au Portail Saint-Joseph ou par l’écriteau bariolé de rouge, de vert, de toutes les couleurs sur lesquels tu apprends la morale debout. C’est toujours debout, à hauteur d’homme ou à vol d’oiseau, qu’on apprend à lire. Et quand les écriteaux ne se suffisent plus ce sont des livres qui prennent la place. Des centaines de livres. La complicité aveugle se fait de plus en plus sentir quand ces tap-tap ne transportent point de passagers de chair et d’os mais des personnages littéraires, des héros.

C’est le seul endroit au monde où Lucien de Rubempré peut regarder Julien Sorel droit dans les yeux; le seul endroit où Meursault n’ayant pas de place s’assoit sur un Arabe, un Palestinien, sur un Afghan, un Bâbâ se gavant de naswar, sur Mourad ou Dastaguir. Le seul endroit au monde où Manuel rencontre le colonel Buendia et les deux hommes se donnent la main… Où des vieux à la veille de leur quatre-vingt-dix ans font l’amour paisiblement avec la Niña Estrellita, sous le regard moqueur d’Antonio Balduino, nègre parmi les nègres du Brésil…

Le Bibliotaptap inauguré par Bibliothèques sans frontières en Haïti en 2012 offre cette possibilité aux livres de voyager. D’aller vers les lecteurs et de leur raconter leurs histoires, leurs vies. Des mondes à portée de main, transportés dans une camionnette toucouleur, pour dire qu’ici les mots voyagent et traînent derrière eux des « pays juxtaposés » (René Philoctète).

Pour découvrir les bibliotaptap haïtiens.

Wébert Charles